長かった暑さも一段落し、夜風に少し肌寒さを感じる季節になってきました。私はスクールカウンセラーとして日々子どもたちやご家庭と関わる一方で、講演活動などを通して子育てにまつわるお話をさせていただく機会もあります。今日は、そうした実践の中で感じていることを、少しだけ皆さんと共有したく、文章を綴らせていただきました。

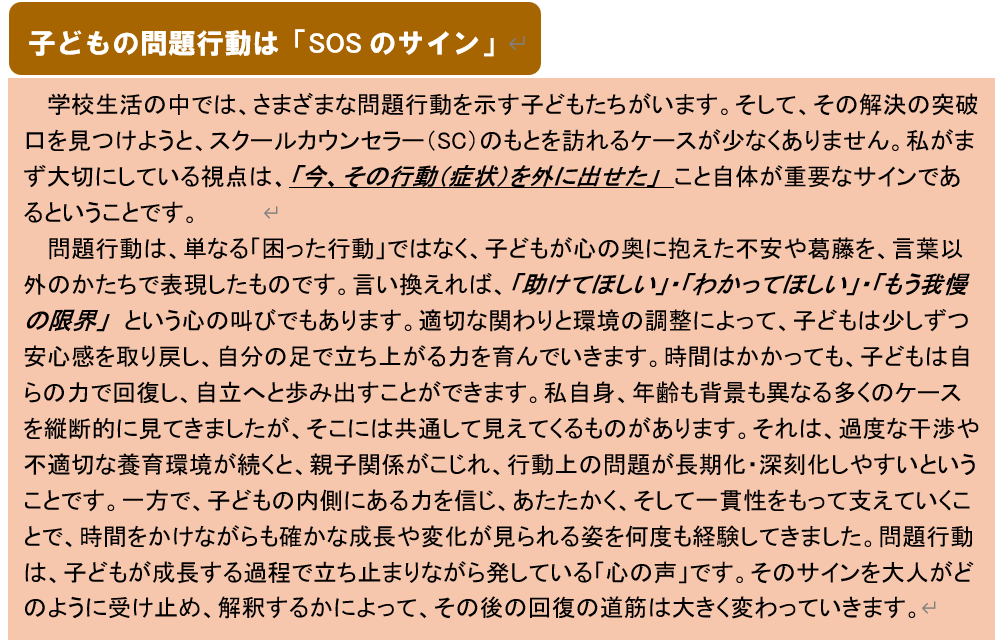

「わが子をしっかり育てたい!」この気持ちは、どの保護者の方にも共通する思いですよね。だからこそ、子どもには「将来苦労しないように」「失敗させないように」と、つい先回りして手を差しのべたり、正しい道へと導こうと努力する姿も、深い愛情の表れなのだと感じます。ただ、心理相談の現場にいると、失敗を恐れているのは子どもではなく、むしろ親のほうであると感じることがあります。

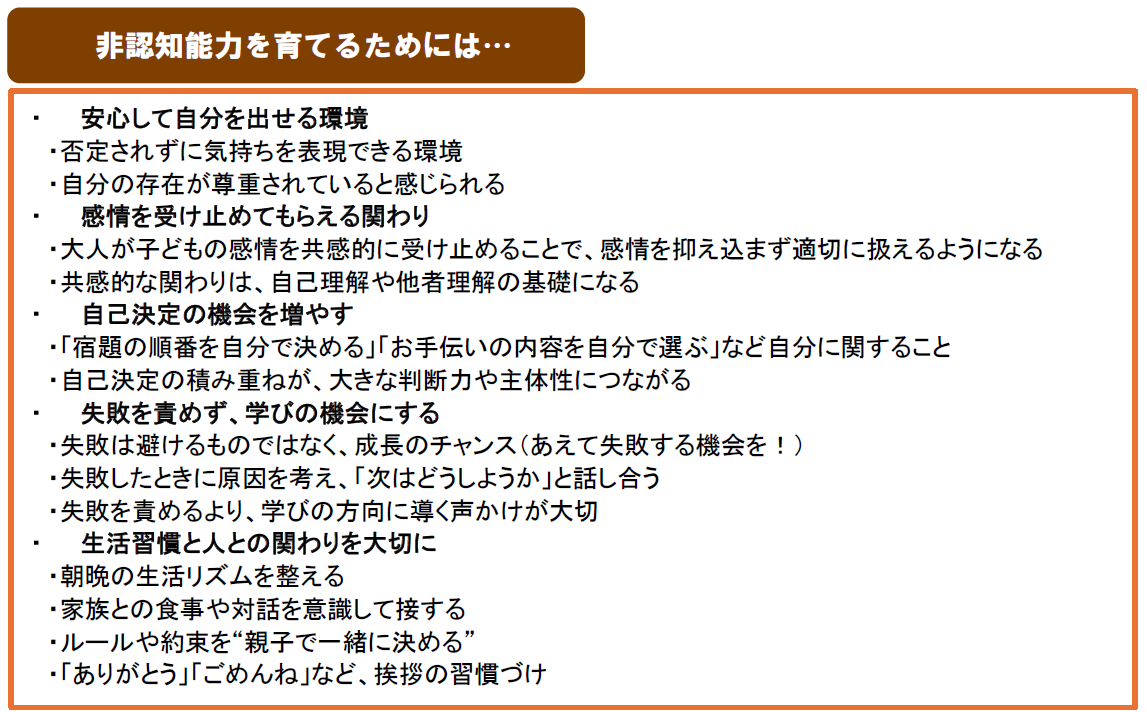

「失敗させたくない」という気持ちが強くなるあまり、子どもの探究心を妨げてしまったり、焦りからゆっくりと見守る姿勢をとれなくなることもあるでしょう。でも、子どもは大人が思うよりもずっとたくましく、ちゃんと自分の力を秘めています。

少し距離を置いて見守るだけで、「自分を信じる力」や「自信によって、自分を頼れる力」が育っていきます。失敗しないようにと守るよりも、失敗から立ち上がる経験を積むことが、子どもが自分の未来を切り拓いていくための大きな力になるのです。そして何より大切なのは、失敗したときに責めるのではなく、「どうしたら次はうまくいくかな」「ここから何が学べたのか」という声かけを通して、失敗を成長のきっかけに変えることです。親にとって「見守ること」は勇気のいることかもしれません。今回は、子どもへの関わり方のヒントを心理学の視点から紹介させてください。

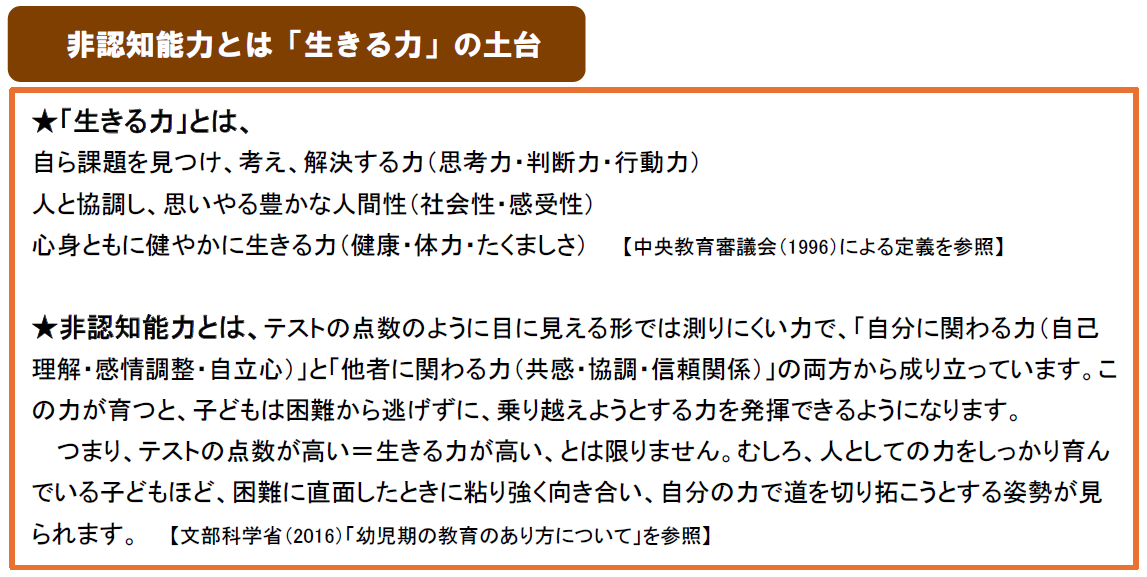

年々増加傾向にある不登校の背景の一つに、非認知能力との関連は多くの知見でも指摘されています。非認知能力が十分に育たないと、集団の中で居心地の悪さを感じやすくなり、不安を抱きやすく不登校につながるリスクが高まります。スクールカウンセラーは、児童生徒が学校生活を安心して過ごせるよう、さまざまなニーズに耳を傾け、学校と連携しながら支援をしています。お子さんのことで心配なことや困りごとがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【学校保健委員会】小学生向けの「心のレジリエンス」を育む授業